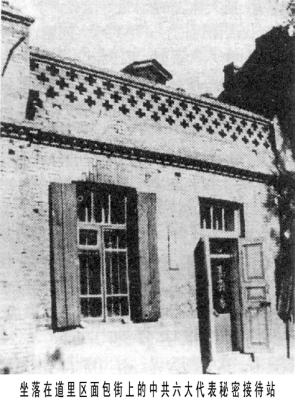

一块黑色大理石的牌子,镶嵌在哈尔滨市道里区红专街20号楼的墙面上。大理石牌子上镌刻着革命旧址:中共六大代表秘密接待站。

红专街原名面包街,与欧亚风情的中央大街相毗邻。提到中央大街,就不能不让人想起满街弥漫的面包香味儿。但是哈尔滨最早出现的生产面包的工厂却不在中央大街,而在面包街上。面包街形成于1903年,当年俄国人在这条街上开设了哈尔滨市较早的一家面包厂,香飘四溢的面包香传遍整条街道。因面包厂的出现,面包从此走进哈尔滨这座城市。当年这里因面包厂的存在,而取名面包街。这条街在当时很有名气,一些人会特意来此购买面包。而随着历史的进程,1959年,面包街改名为红专街。当年的革命旧址,是一座临街的平房。看上去,这座普通的不能再普通的平房,却有着不平凡的经历。就是这座极为普通的平房,先后接待了中共六大的代表四十多位,占代表总人数的百分之三十多。其中,有党的重要领导人瞿秋白、周恩来、张国焘、罗章龙、李立三、蔡和森、夏曦等,哈尔滨的地下党组织为代表们购买车票,并千方百计办理出国护照等手续,护送他们安全出境,到达苏联莫斯科。可想而知,在当时白色恐怖的形势下,哈尔滨的地下党组织为接待和护送党的代表,做了大量的艰难细致的工作,为中共六大成功召开作出了重要贡献。

当时,党中央为何决定在苏联莫斯科召开“六大”呢?

中共六大是我党历史上唯一一次不在国内举行的代表大会。1928年,白色恐怖笼罩着中国,党中央无法在国内找到安全会址。因为就在中共六大召开的前一年——1927年,大革命失败,在上海,蒋介石发动了“四?一二”反革命政变,大肆搜捕屠杀共产党员和革命群众;在武汉,汪精卫发动了“七?一五”反革命政变,查封了工会、农会和其他革命团体,对共产党人和革命群众实行了大规模逮捕、屠杀行动;在长沙,许克祥于同年5月21日发动叛乱;在江西,朱培德将共产党人“遣送出境”,湘鄂赣地区的土豪劣绅趁机反攻倒算……那个时候,中国上空乌云密布,白色恐怖笼罩大地,国民党反动派奉行“宁可枉杀一千,不可使一人漏网”,共产党人和革命群众尸横遍地,血流成河。自此,第一次国共合作宣告破裂,中国共产党开始走上了独立领导中国革命的道路。1927年8月1日,周恩来、贺龙、朱德等人领导的南昌起义,向国民党反动派打响了第一枪。九月初,毛泽东领导了湖南秋收起义,中国革命进入了创建红军、进行土地革命战争的新时期。此时,对中国社会的性质以及革命的性质、对象、动力、前途等关系到革命成败的重大问题,中国共产党迫切需要召开一次全国代表大会来解决。由于国内当时正处于极为严重的白色恐怖中,中共很难找到一处安全的开会地点。另外,1928年春夏间,将相继在苏联莫斯科召开赤色职工第四次大会、共产国际第六次大会和少共国际第五次大会,考虑届时中国共产党要派代表出席这几个大会,而且中共中央也迫切需要得到共产国际的及时指导,所以决定党的“六大”在苏联莫斯科召开。

国内有三条路线通往莫斯科,从大连出发最安全。当年“六大”代表曾经分三路前往莫斯科。一路是从天津出发,经沈阳到哈尔滨,再从满洲里、绥芬河出境;一路是从上海乘船直奔符拉迪沃斯托克(海参崴),再到莫斯科;还有一路,就是从大连出发乘火车到哈尔滨,再分别从满洲里、绥芬河出境。在参加“六大”的代表中,至少有四十多人是从大连出发的。

1928年,中共六大召开之前,东北地区仍是北洋军阀的天下,因此国民党在这个地区的影响力相对弱一些。这个时候的大连,尽管处在日本帝国主义铁蹄之下,但仍是一个自由港。自由港意味着资金进出自由,货物进出自由,当然人员进出也相对自由。此外,当时日本帝国主义在大连限制国民党在此地的活动。包括周恩来在内的“六大”代表选择从大连出发,正是基于这样的考虑。

1928年4月下旬至5月下旬,各省出席中共六大的代表们冒着生命危险到达上海。代表们被编成若干小组,走上海—大连—哈尔滨—满洲里路线的代表,乘船从上海到大连。

那么,当时是谁在哈尔滨负责领导和组织接待中共六大的代表的工作呢?

在中央大街马迭尔旅馆附近,有一家旧衣服商店,其老板李纪渊时任哈尔滨县委书记,店员小白是共青团哈尔滨县委的负责人之一。李纪渊当年22岁,是辽宁省新民县人,1925年,在北京读书时,加入共青团,1926年加入中国共产党。1927年,李纪渊被组织派到东北,任大连共青团地委书记,1928年任哈尔滨县委书记、市委书记。

1928年4月初,中共六大的代表陆续到达哈尔滨,按照预定的地点和接头暗号,来到这家旧衣服商店。店员小白是一个反应机敏,汉语说得流利的朝鲜族人。他看到有外地打扮的人进店,便主动热情地上前打招呼,并将他们让到试衣间。这时,老板李纪渊就会跟进试衣间,用接头暗号联络。如果顾客掏出一盒火柴,抽出几根一齐折断,便认定是自己的同志。随即,由小白引领到附近的面包街上的一座平房隐蔽起来。

面包街上平房的主人是阮节庵和沈允慈夫妇。阮节庵时任共青团哈尔滨县委委员,当时在哈尔滨广播电台工作。妻子沈允慈在电话局做打字员。因为他俩都有工作,便于掩护,所以组织认为把接待站设在他们家比较安全。

为确保接待工作不出纰漏,党中央还特意把瞿秋白的爱人杨之华派到哈尔滨秘密接待站,协助哈尔滨县委完成接待任务。杨之华是浙江省萧山人,当时在中共中央妇女委员会工作。她是南方人,前来的“六大”代表们多数也是南方人。况且有的代表她又熟悉,所以由她协助接待,是比较合适的。

杨之华生前在撰写的《在哈尔滨护送六大代表的回忆》中写道:“我们到达大连,也受到了盘查,敌人扣押了我们一天,反复地追问我们的来历,当时我们很紧张,唯恐敌人知道我们的真实情况。最后敌人问我是不是贩卖人口的(因为当时我带着7岁的女儿),我才放了心。我说:‘她是我的女儿,你们不信可以验血型。’敌人就放了我们。这一天我们都没有吃到饭。我们上了火车,列车上也戒备森严,奉系军阀的士兵走来走去。我们怕说话出问题(四个人的口音不同,又都是南方人),所以也不敢在车上买东西吃,把我的女儿饿得哇哇直哭。一直等火车到了长春,天黑下来了,我们才在车站买了几盒‘旅行饭’吃。到了哈尔滨,我带着孩子住在道里区中央大街附近的一处平房。当时哈尔滨有一位交通联络员是一个汉语讲得很流利的同志,叫小白。还有别的同志。每个代表抵哈后,都由小白或是别的同志通知我,因为我带着孩子便于掩护……”

杨之华的女儿虽然小,但是聪明伶俐,十分懂事。前来住宿的代表接上关系后,李纪渊便通知杨之华或阮节庵、沈允慈夫妇安排食宿。单个来的男同志,通常由杨之华带着女儿一块儿住。为防范敌特搜查盘问,对外说是夫妻。杨志华怕女儿说漏,便教她,如有人问那个男的是谁,就说是“爸爸”。她的小女儿很乖巧,口口声声称一起住的男代表为“爸爸”。当完成接待任务后,小女儿奇怪地问杨之华:“妈妈,我怎么有这么多的爸爸呀?”问得杨之华只能笑而不答。

后来,杨之华在回忆文章中写道:“每个代表抵哈后,都是由李纪渊或小白通知我,然后我到公园或事先约好的地点和代表接头,对外就说我和来人是夫妻。为了避免别人的怀疑,我和每个代表住的地点并不总是一个地方。哈尔滨地下党组织安排我们有时在道里区,有时在道外区,有时也住旅馆,但大部分是住在同志家,就是中央大街拐角的那个平房。我和女儿睡在地板上,代表睡在里边床上。”如果前来的是女代表,接待站就会安排男同志与其在一起住,对外以“夫妻”相称。

时间老人总是愿意跟有情人开玩笑,让瞿秋白、杨之华夫妇阴差阳错,擦肩而过。就在杨之华母女到达哈尔滨的前几天,瞿秋白先到了哈尔滨,并且也住在秘密接待站这间平房里。

李纪渊在上海大学读书时,瞿秋白是教务长,加之听过他讲课,因此对这位师长格外敬重。李纪渊陪他吃完便饭到中央大街散步,了解地方民情。回到阮节庵家中,瞿秋白一再叮嘱李纪渊和阮节庵要千方百计、尽全力做好接待“六大”代表的工作,确保他们安全出境,赴苏开会。瞿秋白在接待站的平房里住了一宿,第二天就踏上前往苏联莫斯科的旅途。其实,瞿秋白知道杨之华母女即将来哈尔滨,在那个为了革命聚少离多的年代,他多想和妻子女儿相聚啊。可是肩负重任的瞿秋白深知此时不是儿女情长的时候,他必须尽快前往苏联莫斯科,提前联系共产国际,做好“六大”的筹备工作。

后来,杨之华躺在瞿秋白睡过的床上轻轻地抚摸着被褥,犹如感到丈夫的体温;她望着丈夫曾经伏案的桌椅,仿佛看见他孜孜不倦的身影……瞿秋白就这样匆匆地离开了这间平房,离开了哈尔滨。是的,令人肃然起敬的往往不是一个人的能力和学问,而是他的品格与道德。瞿秋白走了,也带走了杨之华长长的思念。

从大连乘车北上的周恩来和邓颖超在长春下车后,转道吉林,又从吉林乘火车到哈尔滨。由于在大连遇到敌特盘查,他俩已经把接头的证件销毁,致使周恩来与邓颖超无法与哈尔滨接待站取得联系。所以,他们只好等下一批的代表们。邓颖超接连几天到哈尔滨火车站等候熟悉的代表,终于等到了李立三同志。经李立三同志联系,周恩来与邓颖超同杨之华接上关系。随后,经秘密接待站安排护送,周恩来、邓颖超顺利到达满洲里,并从满洲里过境,前往莫斯科。

中共六大于1928年6月18日召开,共142名代表参加,历时一个多月。会议认真总结了大革命失败以来的经验和教训,统一了全党的思想,使中国共产党进一步坚定了信心,恢复了元气。据统计,1928年召开“六大”时,全国有党员9万多人。1929年6月,六届二中全会后,党员有12万多人。1930年12月,全国共有党员15万多人。由此不难看出,党的“六大”之后,革命形势迅速好转。

岁月是注定要走过的日子。如今,面包街已更名为红专街,秘密接待站的平房,已被拆迁盖起了高楼。然而,当年那些有惊无险的往事,却在人们的脑海里挥之不去,落地生根。经过近九十年血与火的洗礼,那些革命者舍生忘死、默默无闻、不顾个人安危的形像,并没有随着岁月的变迁而日渐模糊,反而越来越清晰了。李纪渊同志在1932年的一次战斗中,英勇牺牲。曾经在隐蔽战线默默接待“六大”代表的同志们也分散在各自不同的岗位上……是的,在那块黑色大理石上镌刻的革命旧址的背后,是让人们刻骨铭心的、最真实的纪录。今天的人们,原以为当年为革命野火燃烧的一腔热血,经过近一个世纪的风雨侵蚀,或许减少了温度。蓦然,看到这块黑色大理石,顿时感觉到那种革命热情的温度仍在,当年革命者的激情还在传承,当年革命者的热血还在流淌。